Москва, 14 сентября 1913 года. Около четырех часов дня трое мужчин с раскрашенными красно-синими лицами вышли из такси на углу Кузнецкого Моста и Неглинной, двух многолюдных улиц в старом центре города. Продефилировав по Кузнецкому мосту, почти до Лубянки, они повернули обратно и сели в то же самое такси, высадившее их через несколько сотен метров у кафе Филиппова, куда они заглянули выпить кофе. За этим событием наблюдала любопытствующая публика и специально приглашенные газетные репортеры и фотографы.

Предводитель трио, художник Михаил Ларионов, объявил о запланированной по Кузнецкому Мосту прогулке с раскрашенными лицами в газетном интервью двумя днями ранее. В том же интервью он рассказал о планах издания «Манифеста к мужчине», в котором провозглашалась революция в мужской моде. «В волосы мужчина должен вплетать золотые и шелковые нити, свободные концы которых, в виде кисточек, свешиваются на лоб или на затылок. Ноги должны быть голые, в легких сандалиях и татуированные или раскрашенные». Желающим отращивать бороду предписывалось выбривать половину бороды и носить лишь один ус. Ларионов пообещал написать и «Манифест к женщине», в котором дамам предлагалось ходить по улице с щедро размалеванной или татуированной обнаженной грудью.

Собравшиеся поглазеть на шествие были, по всей вероятности, немало разочарованы отсутствием половинчатых бород и полуобнаженных женщин. Однако в последующие месяцы на московских улицах и в кофейнях то и дело мелькали приверженцы новой моды, разрисованные мужчины, а позднее и женщины. Нередко им приходилось спасаться бегством, когда разъяренные граждане с кулаками пытались «сорвать» с них грим. Раскрашенным лицам посвящались десятки статей, заметок и фельетонов, в которых возмущение чередовалось со снисходительным безразличием. Раскрашенные мужчины даже сняли короткий фильм «Драма в кабаре футуристов № 13», показанный в Москве и Санкт-Петербурге. В нем уже, на радость многим, наконец-то фигурировали обнаженные женские груди, что снова привлекло к художникам столь желанное внимание.

Художники направо и налево раздавали интервью, в которых высказывали прогнозы и давали непрошеные советы не только в отношении моды, но и, к примеру, кулинарного искусства, которое, по их мнению, нуждалось в радикальном пересмотре. Ларионов считал, что в меню будущего следовало бы отдать предпочтение овощам и фруктам, а не мясным блюдам (хотя «мясо нужно есть всякое — и собачье, и кошачье, мясо крыс и летучих мышей»). Он намеревался опубликовать серию рецептов в анонсированном им альманахе «Кирпич». Альманах, однако, издан не был, как и многие другие, оставшиеся лишь на словах инициативы художников, что, впрочем, никого из них не заботило.

Вскоре после первого променада с раскрашенными лицами художники напечатали манифест под названием «Почему мы раскрашиваемся». В нем, в частности, говорилось:

«Мы связали искусство с жизнью. После долгого уединения мастеров мы громко позвали жизнь и жизнь вторглась в искусство, пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска лица — начало вторжения. Оттого так колотятся наши сердца».

Вышеописанные события знаменуют собой зарождение авангарда в России, движения самых разнообразных художников, обуреваемых, по крайней мере, одним безраздельным желанием: слить воедино искусство и жизнь. Они верили, что искусство должно проявляться не только в картинах, стихах или скульптурах, но и в быту, в повседневной реальности. Вожделенное переплетение искусства и жизни до конца дней составляло суть их общей программы. В 1928 году, когда авангардисты уже по большей части были изгнаны из общественной жизни, Казимир Малевич писал в одном из своих последних крупных искусствоведческих сочинений: «Не жизнь будет содержанием искусства, а содержанием жизни должно быть искусство, ибо только с этим условием жизнь может быть прекрасной».

При этом они не претендовали на полную эстетизацию жизни или же на то, чтобы внешняя оболочка мира (предметы потребления, архитектура, общественное пространство) была сформирована авангардистской эстетикой. Авангардисты мечтали прежде всего о том, чтобы художнический дух стал основой человеческого существования. Творчество возводилось ими в разряд главенствующих ценностей, несоизмеримо превосходящих разум и эмоции. То была великая утопическая мечта, которую они надеялись воплотить в жизнь. В событиях 1917 года они услышали фанфару, возвещающую о том, что их время пришло.

Авангард — это не направление и не стиль в искусстве и, на мой взгляд, не теория. Авангард — это менталитет, образ жизни, выражавшийся не только в творчестве художников, но и в каждой фибре их души, в их убеждениях и поведении. Авангард носил радикальный характер, в том смысле что отвергал существующий порядок, загнавший искусство в угнетающее прокрустово ложе академических канонов. Только в качестве методов борьбы с этим гнетом художники использовали не камни, ружья или бомбы, но провокационные акции, перформанс и эпатаж, а также высмеивали «общественный вкус».

Термины «авангард» и «авангардисты» тогда еще не были в ходу. Радикальных художников обычно называли футуристами по аналогии с одноименной группой итальянских художников. Впрочем, сходства между итальянским и русским футуризмом были довольно поверхностными. Оба течения разделяли веру в лучшее будущее, но идеализация промышленности и машин, присущая итальянцам, нашла довольно слабый отклик в России. Равно как и восторженное воспевание войны и насилия. Большинство русских авангардистов склонялось к пацифизму.

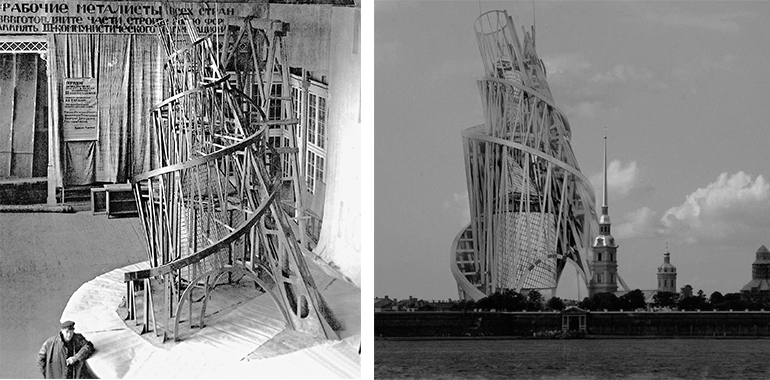

За первыми эпатажными жестами авангардистов последовало бесчисленное множество других уникальных плодов их радикального творчества. Спустя три месяца Казимир Малевич поставил на диссонансную музыку Михаила Митюшина футуристическую оперу «Победа над Солнцем», по сравнению с которой перформансы дадаистов в кабаре «Вольтер» меркли по своему замыслу, дерзости, безрассудству и концептуальному развитию. Еще через год Владимир Татлин создал свои первые абстрактные инсталляции из отходных материалов, которые поначалу висели на стенах, но затем стремительно завоевали пространство. Различия между живописью и скульптурой были тем самым окончательно нивелированы. По прошествии нескольких месяцев один футурист представил на выставке концептуальное произведение искусства: мышеловку с живой мышью, а другой — картину с включенным вентилятором.

Это происходило в начале 1915 года. Авангардисты продолжали устраивать публичные акции, дразня публику раскрашенными лицами или ложками в петлицах костюмов. Некоторые русские художники (в первую очередь, разумеется, Василий Кандинский) уже с 1911 года осваивали абстрактное искусство. Однако начиная с 1915 года, на фоне разгоревшегося соперничества между Казимиром Малевичем и Владимиром Татлиным, возможностями абстракционизма стал пользоваться целый ряд блистательных художников, таких как Любовь Попова, Иван Клюн, Жан Пуни, Александра Экстер, а чуть позднее Александр Родченко, Эль Лисицкий и многие другие. В итоге были созданы сотни абстрактных работ удивительного разнообразия и качества.

Всего за несколько лет русские авангардисты разработали и опробовали новые важнейшие формы творческого самовыражения XX века, а именно: перформанс, художественную инсталляцию, концептуальное и абстрактное искусство. Тот факт, что они были первыми или почти первыми в изобретении подобных новаций, свидетельствует об их радикальности и скорости. Однако в определенном смысле эти новации были всего лишь побочным продуктом, одним из многочисленных плодов чарующего творчества этих художников, обрушивавшихся на любую общепринятую идею и беспечно отвергавших устоявшиеся нормы.

Впрочем, авангардисты не появились из ниоткуда. Почти все их замыслы представляли собой радикальную интерпретацию идей, по существу, разработанных предыдущим поколением художников. Поэтому их творчество совпадает с периодом общего расцвета в русской культуре, начавшимся уже в 1895 году. Но это отдельная история.

Завораживающее творчество авангардистов нельзя рассматривать в отрыве от их драматических биографий и исторического контекста, сотканного из череды трагических политических и социальных событий, называемых «русской революцией». Отношения взаимопритяжения и взаимоотталкивания между авангардистами и революцией, обреченность этих отношений и их магия составляют тему данной книги.

Примерно через пять месяцев после захвата власти большевиками Марк Шагал, Василий Кандинский, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Александр Родченко, Любовь Попова и многие другие радикальные художники, писатели и режиссеры были назначены на посты влиятельных чиновников в новом правительстве революционного государства. То была уникальная ситуация в истории. Никогда прежде и уже больше никогда после столь выдающиеся художники не поднимались так высоко в иерархии управления страной. Они отвечали за львиную долю культурной политики и реформу художественного образования, а также разрабатывали смелые планы обустройства общественного пространства. В этих обстоятельствах они стремительно вознеслись вверх по социальной лестнице, вмиг приобретя мировую известность, тем более поразительную, что до революции они считались второстепенными фигурами в русской культуре: шумными, но не воспринимаемыми всерьез, нищими, своего рода подпольщиками, которых не допускали к «серьезной» культуре. Их карьерный взлет продлился недолго, чуть больше года. Впрочем, в дальнейшем они продолжали играть пусть и скромную, но важную роль в художественном образовании.

Благодаря участию художников в управлении революционным государством, в Европе и среди самих художников зрело ожидание того, что Россия в любой момент станет настоящим утопическим обществом. Вся власть воображению! Разве патриарх социализма Сен-Симон не предрекал, что в образцовом социалистическом государстве власть будет в руках ученых, инженеров и художников?

Сближение между авангардистами и коммунистами-революционерами произошло по разным причинам, отчасти представлявшим собой лишь случайное стечение обстоятельств.

Разумеется, авангардисты полностью и безоговорочно отвергали царское самодержавие. Есть многочисленные свидетельства их искреннего неприятия политики и личности царя. Вот как описывал Михаил Митюшин, безусловно, один из наименее категоричных авангардистов, свои впечатления от царя в ту пору, когда играл в придворном оркестре, задолго до революции:

«Работая в придворном оркестре, я часто видел царскую семью Романовых. Казалось, они должны были быть цветом человеческого образа. А я видел посредственных, морально ограниченных людей, с явно сквозившей злобой и глупостью захудалого обывателя. Приглядываясь, я понял, какое банкротство личного “я” у царей, полная омертвелость, зажравшееся отупение. Я с отчаяния думал, что еще не скоро жизнь проснется и сколупнет, как отжившую болячку, всю эту дрянь».

Характерным является также отрывок из пись ма Всеволода Мейерхольда, величайшего театрального режиссера того времени. В 1901 году, в пору своей по преимуществу актерской деятельности, он писал своему идолу Антону Чехову:

«Я открыто возмущаюсь полицейским произволом, свидетелем которого был в Петербурге 4-го марта, и не могу спокойно предаваться творчеству, когда кровь кипит и все зовет к борьбе. Мне хочется пламенеть духом своего времени. Мне хочется, чтобы все служители сцены пришли к сознанию своей великой миссии. Меня волнуют мои товарищи, не желающие подняться выше кастовых, узких интересов, чуждые интересов общественности. Да, театр может сыграть громадную роль в перестройке всего существующего!»

Авангардисты составляли отнюдь не однородную группу, однако многое из того, что сформулировано выше Мейерхольдом, относится практически к каждому из них. Все они разделяли глубочайшую неприязнь к репрессивной политике царя, а также уверенность в том, что их искусство может сыграть роль в формировании нового, лучшего общества.

Подобное политическое убеждение, казалось бы, многое объясняет, но отнюдь не все было так однозначно. В том же самом письме Мейерхольд делится с Чеховым размышлениями, идущими вразрез с воспеваемой им социальной активностью. «Я раздражителен, придирчив, подозрителен, и все считают меня неприятным человеком. А я страдаю и думаю о самоубийстве. Пускай меня все презирают. Мне дорог завет Ницше “Werde der du bist” (“Стань тем, кто ты есть”). Я открыто говорю все, что думаю. Ненавижу ложь не с точки зрения общепринятой морали (она сама построена на лжи), а как человек, который стремится к очищению своей собственной личности».

Это слова убежденного индивидуалиста, считающего личностную свободу высшим благом и не заботящегося об общественной оценке. Человека, отвергающего общепринятую мораль и признающего в качестве высшего идеала девиз «Будь тем, кто ты есть!». Каким же образом эти мысли сочетаются с его одой служению обществу и социальной ответственности художников? Неужели он не видит, что стремление к независимости и участие в общественной жизни в корне противоречивы?

Было бы легко упрекнуть Мейерхольда в том, что он разделял два широко распространенных мнения, не задумываясь об их очевидной несовместимости. Но это не совсем так, потому что подобная амбивалентность была присуща многим, если не всем авангардистам. С одной стороны, они высоко чтили общественную мораль, требовавшую от них социального участия и борьбы против социальной несправедливости, а с другой, превыше всего ценили индивидуализм, самобытность и независимость.

Это противоречие, или скорее двойственность, являющуюся утопической чертой авангардистского менталитета, они в определенной степени сохранили до конца своей деятельности. Подобно американским супергероям, они стремились соединить тотальную социальную ответственность с тотальным индивидуализмом и не предпринимали никаких усилий, чтобы разрешить это противоречие, независимо от того, насколько сурово их за это критиковали. То была не единственная двойственность в их жизни и творчестве: они сочетали серьезность с безрассудством, отметали условности и взращивали догмы, превозносили высокую интеллектуальную культуру, считая себя при этом представителями народа, отвергали разум, но восхваляли науку и технику.

На мой взгляд, не имеет смысла разгадывать или развенчивать эту парадоксальность. Мне кажется, что амбивалентность была одной из движущих сил их творчества, и потому они сами к ней тяготели. Осознание утопичности или абсурдности их мнений всякий раз побуждало их вынашивать новые художественные замыслы и заново придумывать себя. Они стремились показать, что их интересует не идея, не традиция, не концепция и не идеология, а человек. И именно эта их человечность — раздутая, взвинченная, ужасающая и безобразная — делает их творчество столь провокационным, ошарашивающим, пьянящим и волнующим.

Желание принять человека во всей его разноречивости и алогичности составляет зерно их утопической мечты. Что подводит нас к другой характерной черте авангардистов, а именно к их утопическому мышлению и чувствованию.

Утопию авангардистов в России вряд ли можно назвать политической. Радикальные художники не предавались планомерным мечтаниям о преобразовании системы и новых формах общества. Их утопия заключалась в том, чтобы распространить экстатический аспект творчества на все сферы жизни. Разумеется, они решительно отвергали существующее царское самодержавие, однако серьезно не интересовались теми политическими альтернативами, которые горячо обсуждались в то время в обществе. Ни один из вышеупомянутых художников не состоял в рядах партии и не был завсегдатаем политических собраний.

Да, авангардисты были революционерами, и да, почти все они ощущали тесную связь с революцией, но эта связь была скорее следствием их стремления объединить искусство с жизнью, покинуть мастерские и завоевать улицу, нежели детально продуманной политической программой. В то же время эпитет «революционный» нанес авангарду немало вреда, поскольку подразумевал неизбежность сложных взаимоотношений между искусством и политической революцией, а значит, их глубокую взаимосвязь. На деле же это было совсем не так. Подобная точка зрения поместила искусство авангардистов в рамки, ограничивающие его понимание и оставляющие много недосказанного.

Но и более общее значение революции как «тотального обновления» и «переворота» может быть применено к авангарду лишь в ограниченном контексте. Я сомневаюсь в том, что авангардисты постоянно стремились к обновлению. Да, они вели себя вызывающе и отрицали существующие взгляды на качество, форму и функцию искусства. Однако движущей силой их провокаций и инноваций был не столько их революционный нрав, сколько их эксцентричность.

Эксцентричность в принципе характерна для менталитета романтического художника — богемного, сиротливого комментатора общества, зачастую ему чуждого. Этот образ известен каждому, кто знаком с биографиями Бодлера, Вагнера и Ван Гога. В дореволюционной же России подобная эксцентричность была накалена до предела.

В течение последних 20 лет, предшествующих революции, царский режим претерпевал значительные изменения. Капитализм, экономическая либерализация, обучение грамоте, индустриализация и урбанизация обусловили быстрое возникновение буржуазного общества в российских городах, сильно напоминавшего таковые в Берлине и Париже. Это, в свою очередь, привело к стремительной и далекоидущей эмансипации различных групп населения, проявляющейся, к примеру, в существенном увеличении количества женщин в области высшего образования и искусстве. В то же время сохранялись определенные структуры и аспекты монархического строя, такие как защита архаичных сословных привилегий, закрытость управленческой элиты, произвол административных решений, территориальные ограничения проживания отдельных народов (как в случае с евреями). Почти все авангардисты были продуктами этой социальной эмансипации, но страдали от отсутствия возможности пробиться сквозь дебри примитивных и консервативных структур. Их богемность выражалась не только в выборе художнической стези, но и в том, что они не могли участвовать в жизни общества в качестве полноправных граждан в силу невозможности или ограничения реализации культурной, социальной, сексуальной или этнической идентичности.

Полагаю, что в таких обстоятельствах они интернализировали и радикализировали свою эксцентричность. Они взяли на себя роль асоциальных шутов и потому с симпатией, если не с восхищением, относились ко всем, кто осмеливался сойти с проторенной дорожки. Чудаки, сумасброды, белые вороны — все, кто в других обществах или в «нормальных обстоятельствах» могли рассчитывать максимум на снисхождение, вызывали у авангардистов отчаянный восторг. Их принимали с распростертыми объятиями, пестовали, расточали похвалы, ублажали, позволяли ложиться в постель с самыми красивыми юношами и девушками. Само собой разумеется, что такая атмосфера безмерно благоприятствует исключительному расцвету искусства.

Я вовсе не считаю, что хорошие художники — всегда чудаки, но полагаю, что, коль скоро чудак наделен истинным творческим талантом, а его окружение не просто лояльно к его самобытности, но и всячески ее поощряет, то подобная общность может породить нечто из ряда вон поразительное.

В этом пестовании эксцентричности скрывается, помимо всего прочего, глубокая, полная страстей человечность, ликующее признание разнообразия и прихотливости человеческого поведения, в котором я нахожу неотразимое очарование.

Как уже было сказано, авангардисты не чувствовали себя комфортно при медленно разрушающемся, но одновременно закостенелом самодержавном режиме. Однако забрезжившая в те годы альтернатива — перспектива построения буржуазного общества европейского образца — в равной степени их не прельщала. Многие из них часто и надолго приезжали в Берлин и Париж, пусть и обрекая себя на полунищенское там существование, — это их не волновало. Они вполне представляли себе, по каким законам строится буржуазное общество, каковы его преимущества и недостатки. Они воочию видели, что положение парижских коллег по цеху немногим лучше их собственного, что европейские художники вынуждены подчиняться кучке посредственных буржуа, считавших себя вправе — благодаря бог весть каким способом набитым карманам — расхаживать гоголем по галереям и с высоты своей великости судить об их искусстве. Пресмыкаясь перед чванливым толстосумом и работая в поте лица, дабы оживить своими картинами его унылую пятикомнатную квартиру, художник в качестве награды за свой труд получал право посидеть нога на ногу рядом с ним на террасе парижского кафе, попивая дешевое вино и скрывая дырки на стоптанных подошвах ботинок. Нет, такая перспектива была им не по душе.

Авангардисты не были слепы — они понимали, что буржуазные европейские общества обладали многими преимуществами по сравнению с положением дел в их собственной стране. Они ценили гражданские свободы и относительно высокий уровень благополучия. Да, буржуазное общество было лучше самодержавного, но ненамного. Так что они находили оправданным и даже необходимым мечтать о гораздо более достойной альтернативе, нежели европейская модель.

Наряду с недовольством уничижительным отношением к художникам за границей у авангардистов имелись более весомые возражения против буржуазного строя. Они были связаны с принципами специализации и фрагментации эмоциональной жизни вообще и личности в частности, вызывавшими отчуждение, меланхолию и нервозность (если использовать лишь некоторые модные термины того времени).

Буржуазная идея о том, что человек должен четко разграничивать свою жизнь на профессиональную и личную, по-разному вести себя в обществе и дома, дробить свои чувства и личность на множество сфер — любовь, секс, брак, дружбу, семью, профессиональное партнерство — и пользоваться при этом каждый раз отдельной моралью и кодексом поведения, была для них омерзительна. Нет, они хотели оставаться цельными личностями, а не набором раздробленных элементов, и предпочитали жить и работать без отрыва от любимых, друзей и близких. Они не желали сбрасывать творческую мантию, после того как закрывали за собой дверь своей мастерской, чтобы, вернувшись домой, переобуться в тапочки. Нет, художниками они были всегда, во всем и при любых обстоятельствах. Их творчество было главным связующим звеном между остальными ипостасями их жизни — работой, любовью, дружбой, семьей и социальной активностью.

Это двойное отрицание — царского самодержавия с его архаичной системой сословных привилегий и буржуазной альтернативы — стало предпосылкой к их сближению с радикальными политическими группами, такими как большевики.

В итоге эти талантливые сумасброды, блистательные повесы и работящие прожигатели жизни вдруг очутились в удушливом болоте сталинизма. Там они узнали, что такое гомогенизация общества, отлучение и подавление, и научились пить сладкий яд конформизма. Эта история драматична сама по себе. Однако их союз с большевиками, предоставленные им ненадолго руководящие посты в правительстве их будущих угнетателей лишь усугубили медленное, но верное погружение в зыбучие пески тоталитарной системы.

Впрочем, было бы несправедливо изображать авангардистов исключительно как невольных жертв обстоятельств. Это, безусловно, неправильно. Вопреки напрашивающимся выводам с учетом вышесказанного авангардисты оказались восприимчивы к соблазнам тоталитаризма. Они питали отвращение к половинчатости, ко всему, что заключало в себе компромисс, полумеру. Любую идею они стремились довести до логического завершения, решительно проработать и целиком воплотить в жизнь. В этом своем максимализме они до некоторой степени напоминали большевиков. Во время одного из визитов Ле Корбюзье в Москву кто-то из большевиков пытался донести эту мысль до архитектора: «Большевизм означает максимально крупные масштабы. Крупнейшая теория, крупнейшие проекты. Максимальные. Необходимость докопаться до сути каждого вопроса. Понять его досконально. Во всем объеме. Во всей полноте». «До той поры, — признавался Ле Корбюзье, — благодаря нашим газетам я представлял себя большевика мужиком с рыжей бородой и ножом в зубах».

Кроме того, авангардисты грешили определенной нетерпимостью. Как бы толерантно они ни воспринимали девиантное социальное поведение, они непримиримо относились к тем, кто не разделял их мнение. Пестуя свою самобытность и эксцентричность, они не умели вести открытую дискуссию, признавать собственную неправоту и идти на уступки. К тому же им было выгодно неизменно стоять на своем и во что бы то ни стало следовать своим принципам. Искать компромисс, придерживаться золотой середины — эти святые голландские доктрины казались им недостойными внимания и смехотворными.

Пока они были маргинальными фигурами, подобное мировоззрение им не мешало. Внутренние конфликты, возникавшие из-за их прямолинейности, не имели до революции серьезных последствий и смягчались другими их качествами: желанием быть вместе, праздничностью и взбалмошностью, способностью при любых обстоятельствах наслаждаться творчеством друг друга.

Однако ситуация изменилась, после того как они заняли руководящие должности и их точки зрения стали влиять на обустройство общественного пространства, художественное образование и отчасти их материальное благополучие.

Их кредо не включало в себя постулат о том, что прогресс — это всегда результат переговоров, достигаемый мелкими шажками. Они отрицали ценность плюрализма и не понимали, что для начала им следует достичь консенсуса в своем собственном кругу и только потом вступать в борьбу с группами, имеющими совершенно иное видение реальности.

Прочитав эту книгу, читатель поймет, что, невзирая на наличие могущественных врагов, авангардисты умудрялись уничтожать самих себя в результате бесконечных непримиримых внутренних раздоров. Другими словами, нельзя отрицать, что в какой-то мере авангардисты сами несут ответственность за свое поражение.

Ленивые критики, утверждающие, что авангардисты обладали тоталитарным мышлением в силу присущего им максимализма и категоричности суждений, закрывают глаза на наиболее существенные аспекты их менталитета, а именно: свободомыслие, органичную амбивалентность, акцент на внутреннюю сущность, созерцание, мечту, любовь и праздник.

Как рассказать их историю? Как справиться со всеми этими противоречивыми качествами, с почти не поддающейся анализу двойственностью? Политические аспекты союза между авангардистами и революцией могут быть рассмотрены и описаны с использованием традиционных исторических источников. А как быть с соображениями самих авангардистов, их реакцией на исторический шторм, в который они угодили, и его влиянием на их мировоззрение? Притом что личные истории представляются мне гораздо интереснее и значимее, поскольку речь идет о художниках.

Поэтому эта книга во многом основана на дневниках, переписке и воспоминаниях. Лишь так представляется возможным не только описать исторический пласт, но и связанные с ними опыт и судьбы людей. Тому, кто хочет понять, каким образом столь одаренные и свободомыслящие люди стали «рабами свободы невозможной» (выражаясь словами Александра Блока), нельзя ограничиться достоверными фактами того времени, а следует непременно прибегнуть к личным рассказам наших героев.

Как это ни парадоксально, лучше всех авангардистов охарактеризовал писатель Евгений Замятин, который отнюдь не был убежденным сторонником авангарда. В написанной им в 1920 году статье он жестко раскритиковал их попытку стать «придворными» художниками, признав, правда, что эта попытка провалилась. В этой же статье он привел классическое, широко цитируемое умозаключение о роли литературы в мире, в котором, на мой взгляд, воздается должное авангардистам и отражается их истинный дух. «Настоящая литература, — пишет Замятин, — может быть только там, где ее делают не исполнительные и благонадежные чиновники, а безумцы, отшельники, еретики, мечтатели, бунтари, скептики».

Если вынести за скобки скептицизм, не относящийся к главным добродетелям авангардистов, все прочие упомянутые Замятиным качества, такие как веселое безрассудство, нонконформизм, ересь, неуемная фантазия и бунтарский дух, авангардисты воплощали в себе сполна — так, как никакое другое объединение художников в XX веке.

Список этих качеств завершает еще одно (столь часто игнорируемое вследствие информационного шума, который они устраивали, пылкости их теоретических дискуссий и тревожного ожидания исторических событий): лучшие из них обладали исключительным, редким художественным мастерством, не имеющим ничего общего с бравадой, но означающим сосредоточенность, самоотдачу, независимый вкус, чувство меры, равновесия и формы, — мастерством, которым наделены только самые великие художники.

Ничего не найдено

Попробуйте изменить запрос

- Главная

- Что почитать

- Самое интересное

- ✍Препринт: «Авангардисты»

Препринт: «Авангардисты»

Русская революция в искусстве: как Малевич, Шагал, Кандинский, Ларионов и другие художники изменили мир. Прочтите отрывок из новой книги Шенга Схейена, автора бестселлера «Сергей Дягилев. "Русские сезоны" навсегда».

Самое интересное